Eine Unterrichtsstunde vor Beobachtern durchzuführen und direkt im Abschluss über sie laut zu reflektieren, ist immer wieder besonders anspruchsvoll. Die Stunde lief … irgendwie gut oder irgendwie gar nicht gut. Aber warum?

Die Fähigkeit, kurz nach dem Ende des Unterrichts bereits systematisch, selbstkritisch und konstruktiv auf diesen zurückzublicken, ergibt sich nicht von selbst. Sie muss eingeübt werden – und kann als Königsdisziplin angesehen werden, besteht doch später im Alltag in der Schule die Herausforderung darin, auf dem kurzen Weg zurück ins Lehrerzimmer gedanklich die entscheidenden Aspekte zu fassen zu bekommen, die den gerade abgehaltenen Unterricht zum Erfolg führten oder eben auch nicht. Das Referendariat bietet immer wieder Gelegenheiten und Anlässe dazu.

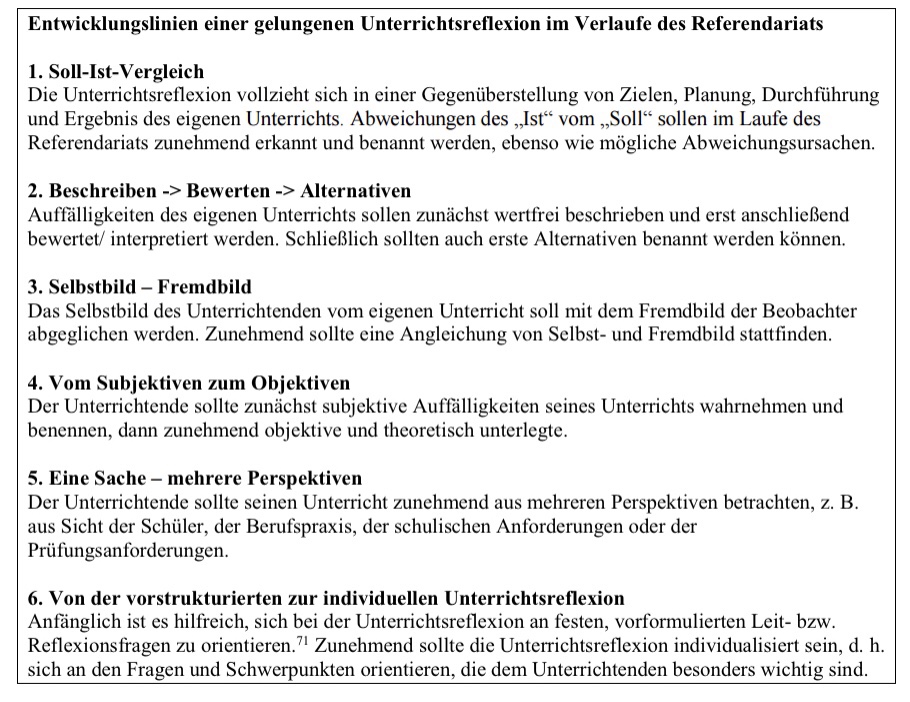

Wie sollte man vorgehen, welchen Punkten sollte man besondere Beachtung schenken, wie selbstkritisch im Sinne einer „selektiven Authentizität“ sollte man sein – wann ist eine Reflexion gut? Nachfolgend ein paar Anhaltpunkte, ohne dass eine Reihenfolge impliziert wäre (oder Überschneidungsfreiheit bestünde).

Die Ausführungen zum eigenen Unterricht sollten

- konkret,

- strukturiert,

- relevant,

- prägnant,

- ehrlich und selbstkritisch,

- aspektreich,

- begründet,

- mehrperspektivisch,

- lösungsorientiert,

- ggf. theoriebezogen und

- sprachlich klar

sein bzw. vorgetragen werden.

Das ist anspruchsvoll, immer wieder, aber leider nicht zu ändern – und via Übung zu schaffen. Zumal, wenn man sich regelmäßig Rückmeldungen zu den eigenen Gedanken und Schlussfolgerungen einholt, von der Mentorin, von Co-Refis, von Kollegen.

G. Wenge

Buchhinweis:

Unterrichtsbesuche, Hospitationen und Lehrproben

Ein Leitfaden für Studium, Referendariat und Lehrerpraxis

ISBN 978-3-8085-2144-1